【文史博览】有故事的潮泥滩金山好奥密的“边城”!半岛官方体育

潮泥滩在金山区枫泾镇。作为连接上海金山和浙江嘉善的一个老集镇,镇的西部属金山,东部属嘉善。说起它的历史和故事,那就老长了。

据说,清朝光绪年间,这里还是一片大涂滩,后来,有姓谢、姓富的两家富户在这里造房子,逐渐形成集市。

桥西水泥路,通往金山区,属金山枫泾镇管辖,东面直通浙江嘉善县大通,连接善通公路到嘉善县城。1953年5月开始呢,潮泥滩根据当时江浙协议,从浙江划入江苏,1966年归金山管辖。

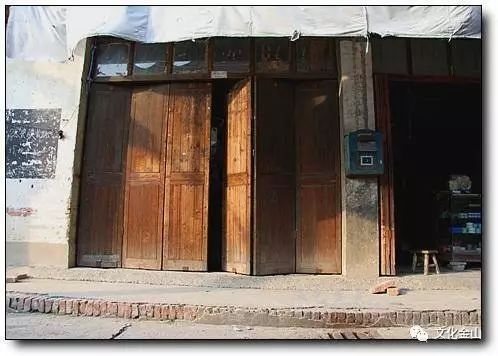

潮泥滩集镇,以前有饭店、茶馆、日用杂品门市部、农业生产资料商店、还有农肥部、代购代销店、粮管所、食品站、肉庄等,小镇功虽小,功能齐全,90年代以后,随着交通和城镇化原因,日益衰落。

如今,枫泾镇到潮泥滩的公交已经开通。2010年,潮泥滩百货店、潮泥滩生产资料、潮泥滩烘茧站等房产重新修建。虽然说,人气已经大不如前,但还是有一些人在这里维系着这个古镇的一些商业活动。

潮泥滩,历史渊源与地理位置特殊,沪浙在这里唇齿相依,这里也成了防止倾倒垃圾与防范犯罪人员出入的地方,因此两地会在这里设卡。小镇有一条老街,走到一座小石桥,过桥就是浙江了,出省很容易。从枫泾出发,到牌楼乘二路公交可直达。也可自驾车,到枫泾立交桥东面,往东第一个红绿灯右转,一直沿这条路开,到底就到了。他们都是说,这是一个安静而落寞的小镇。

潮泥滩的历史里,不仅有风声、雨声,还有枪炮声。那一年,养义3 组的陈全和,在潮泥滩卖掉两只羊,在茶馆喝茶,看到日军过来,他从后门逃跑,被日军抓住,拉到茶馆门口,一下摔在地上,一个日军踩住他两只脚,用枪刺残忍的将其戳死。

1939年,农历三月初三上午,枫泾日军20多人,乘轮船经潮泥滩顺梧桐庙港、牛里泾,向三叉洋扑来。轮船靠岸后,只留一名日兵看守,其余的穿过大通桥,直扑草庙汇。

当时,驻平湖县的守军陆军四十五旅田岫山团得讯后,调数百人埋伏草庙汇。日军进入伏击圈,遭到机枪、步枪猛击。日军10余人当即毙命,其余西窜躲进毛家宅农民家。田部当即四面包围,全歼日军。守船日兵,弃船逃至赵家宅,被农民赵子云打死。这次战斗,全歼了日军24人。

上世纪80年代,物质还比较匮乏,什么东西都要票子(粮票、米票为主)。而浙江大通靠近潮泥滩,由于属于上海,政策比较优惠,可以买到很多不凭票就可以买的东西,所以,周末很多浙江人都骑车一个多钟头去那里买生活用品,人流如海,造成商市很热闹,类似现在去大卖场超市的感觉。

在老镇的南侧,为了维护潮泥滩小集镇的秩序和环境卫生,村里投资20万元的便民菜场,有几十个摊位,维系着这里居民的生活,菜场买卖还比较兴旺。

潮泥滩天主堂,后来作过中学 ,现在复堂了,其实是比较近潮泥滩,而称为潮泥滩天主堂,说明小镇这个地名在当地的影响力。

潮泥滩,当时是很有活力的一个集镇,位于浙沪交界,一座小石桥把浙江与上海一隔为二,石桥东,叫东横头,归嘉善县管,石桥西叫西横头,归上海管。

文革”前,去潮泥滩有了轮船,票价也很便宜,小孩子半票,只要5分钱。不过每天只有一班船,去了当天就回不来,要等到第二天。那排房子是原先的粮管所。

上世纪50年代到60年代时学校有三排房,东边的一排最大,是高年级的教室,南北走向,隔一个操场,就是西面一排房,东西走向半岛官方体育,比东边那房子小,有3个教室,相当于当时的五六间民房那么大,是低年级的教室,南边还有一排矮房,是教师的办公室。西面一排房的后面,就是一个大望风台。可能是日本人造的,也可能是国民革命军在抵御日寇时造的。因为当时潮泥滩也是淞沪抗战的前沿。反正听老人们讲,东洋人来的时候就有了。那是上世纪70年代初,望风台还在,后来由于年久失修,不知哪一年被拆了。

潮泥滩老街,基本保留了80年代末90年代初的样子。正前方那个两层小楼原先是村卫生室所在地,五十年代小镇上还有联合诊所。

作者:小编